脱プラ時代の包装資材として「紙」が再評価される理由とは

近年、プラスチックごみによる環境問題やSDGsへの取り組みが注目される中、「脱プラスチック」を掲げて包装資材を見直す動きが広がっています。企業では使い捨てプラスチックの削減や素材の転換が加速しており、その中でも紙素材への期待が高まっていると言えるでしょう。紙は植物由来の再生可能資源で、使用後もリサイクルや生分解が可能なため、環境に優しい包装材料として脚光を浴びています。また、紙には多彩な機能を付与できることから、従来はプラスチックに頼っていた機能を持つ包装資材を「機能紙」で代替するケースも増えています。

しかし一口に「紙」と言っても、包装に求められる性能は実に様々です。衝撃に強い、強度がある、扱いやすい、内容物を保護する、内容物を見せる、水や油に強い、食品の鮮度を保つ、金属の錆を防ぐなど、多岐にわたるニーズに応じて特殊な機能を備えた紙が開発・活用されています。本記事では、包装資材として活用されている代表的な紙素材を網羅的に紹介し、それぞれの特徴や用途、導入によるメリット、さらには考えられる課題への対応例や活用事例について解説します。脱プラ時代の新たな包装ソリューションとして紙素材の可能性をご理解いただき、自社の包装課題解決に「機能紙」を検討する一助となれば幸いです。

用途別に見る!包装資材で使われる紙素材まとめ

まずは本記事で紹介する包装資材向け紙素材の種類を簡潔にまとめます。それぞれ2〜3行で特徴を記載していますので、興味のある項目から読み進めてください。

① 薄葉紙(うすようし)

薄くて軽い紙。清潔感や高級感を演出する包装紙で、商品をやさしく包み保護する用途に広く利用されています。環境配慮の観点から、FSC認証に対応した薄葉紙も弊社では取り扱っています。→詳細はこちらから

② 中身が見える包装紙

半透明の紙(グラシン紙等)を使った包装紙。内容物を見せながら包むことができ、印刷も可能なためブランドアピールにも役立つ次世代包材です。→詳細はこちらから

③ 紙容器

紙製の容器やトレー類。食品のテイクアウト容器や工業部品のケースなどに使われ、プラスチック容器の代替として多用途かつサステナブルな選択肢となっています。→詳細はこちらから

④ 段ボール

波状の中芯を紙で挟んだ厚紙素材。梱包用の箱として定番であり、強度と軽さを兼ね備えた万能な包装材です。古紙由来でリサイクル性にも優れます。耐水性や耐油性を備えた機能性段ボール製品も弊社では取り扱っています。→詳細はこちらから

⑤ 紙製クッション材

紙でできた緩衝材。梱包時の緩衝や隙間充填に用いられ、プラスチック製のプチプチ(気泡緩衝材)等に代わるエコなクッション材として注目されています。→詳細はこちらから

⑥ 保鮮紙

食品の鮮度保持紙。魚や肉などの生鮮品を包んで鮮度を保ち、場合によっては熟成も促す機能紙です。食品の品質保持に役立つ食品対応の機能性包材です。→詳細はこちらから

⑦ 自着紙

紙同士がくっつく機能紙。テープを使わずに包むだけで封ができる「テープいらず」の梱包紙で、梱包工程の簡略化や脱プラに貢献します。→詳細はこちらから

⑧ 防錆紙

金属の錆を防ぐ紙。気化性防錆剤を含浸させた紙で、金属部品を包むだけで錆の発生を抑制します。油を塗らない簡便な防錆方法として工業分野で広く使われます。→詳細はこちらから

それでは、各機能紙の詳細を順に見ていきましょう。

薄葉紙(薄く軽い包装用紙)

薄葉紙(うすようし)とは、その名の通り一般的な紙よりも厚みが薄く、非常に軽量な紙全般を指します。薄紙やグラシン紙、ティッシュペーパーなども薄葉紙の一種です。紙の厚さはJIS規格で定義されていますが、概ね坪量で30g/㎡以下程度の紙を薄葉紙と呼ぶことが多いです。和紙系・洋紙系を問わず様々な薄葉紙が存在し、用途に応じた多彩な種類があります。

用途と特徴: 薄葉紙は包装用紙として広く活用されています。例えば、アパレル製品の梱包では衣類や靴を薄葉紙でくるみ、清潔感と高級感を演出します。贈答品のラッピングでも中身を直接覆う内包装や緩衝材代わりに薄葉紙が用いられます。非常に薄い紙ながら適度な強度としなやかさを持ち、商品の表面を傷やほこりから守りつつ、美しい外観を保つことが可能です。また、薄葉紙は色や模様のバリエーションが豊富な点も特徴です。白無地の紙はもちろん、ブランドカラーに合わせたカラー薄葉紙や模様入りの紙を使えば、季節感や世界観を演出でき、包装デザインの幅が広がるでしょう。

導入メリット: 薄葉紙を包装に用いるメリットの一つは、商品の付加価値向上です。柔らかな質感と見た目の上質さによって、消費者に対して丁寧な印象や高品質なブランドイメージを与えることができます。また薄く軽量なので包装材自体の重量やかさを増やさずに済み、輸送コストへの影響も僅少です。加えて、薄葉紙は折りたたみやクッションとしての取り回しが良いため、細かな製品や複雑な形状品でも隙間にフィットさせて保護することができます。

考えられる課題と対策: 薄葉紙は強度があまり高くないため、重い荷物の緩衝材として単独で使うには適しません。重量物の梱包では薄葉紙だけで隙間を埋めても衝撃吸収が不十分となるでしょう。この課題に対しては、薄葉紙を何枚も重ねたり、他の緩衝材と併用したりする方法があります。実際には壊れやすい軽量品の保護に薄葉紙を使い、重量物には後述する紙製クッション材を使うなど、用途に応じて紙材を使い分けることが望ましいといえます。総じて薄葉紙は、商品の価値を高めつつ軽度の保護機能も果たす包装紙として、多くの業界で導入が進んでいます。

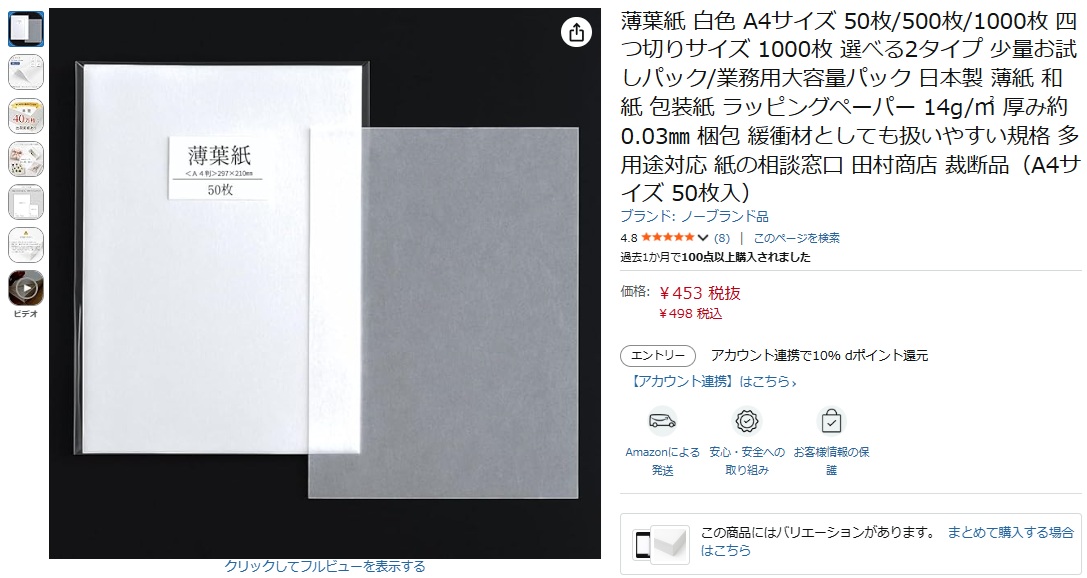

薄葉紙 Amazonで低価格で販売中

■商品名:薄葉紙(一般タイプ)

■サイズ:2種類

A4サイズ(29.7㎝×21.0㎝)

四つ切りサイズ(53㎝×39cm)

■枚数 :50枚入・500枚入・1000枚入

■米坪 :14g/㎡

■紙厚 :約0.03㎜(一般的な薄葉紙の厚み)

■価格 :全て税込み/送料込み

A4 50枚入:498円(お試しパック)

A4 500枚入:1320円

A4 1000枚入:1980円

四つ切り 1000枚入:4,400円

■発送 :Amazon倉庫より直接発送

■納期 :Amazon商品ページよりご確認ください(1~3日程度)

■出荷実績:弊社(株式会社田村商店)実績、年間40万枚以上の販売

オリジナル 薄葉紙印刷(薄葉紙包装)

弊社では薄葉紙に印刷をかけて「オリジナル包装紙」として、デザイン済の薄葉紙を販売することが可能です。

企業ロゴやブランド名、自社キャラクターを印刷した販促用薄葉紙(包装紙)としてご利用いただけます。

印刷済みの紙の価格は、紙の種類やサイズ・発注枚数によって異なりますが、1枚 10円ほどでも対応可能なものもあります。(鮮やかなカラー印刷対応)オリジナルの薄葉紙印刷のご相談も無料でご対応しております。

その他 おすすめの薄葉紙はこれ!

\ 環境に配慮したFSC認証対応の薄葉紙 /

\ 薄葉紙選びはこちらから! /

\ 薄葉紙選びに悩んだらこちら /

「紙のプロフェッショナル」が、あなたの悩みを 解決 します

電話でのお問い合わせ ☎:0258-46-9110

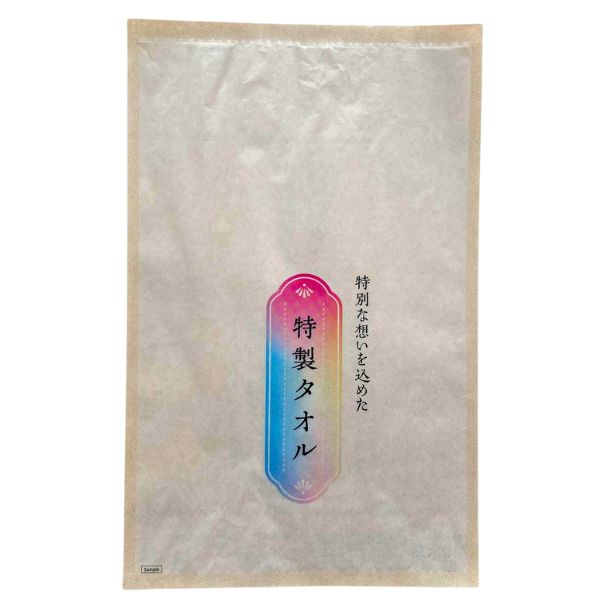

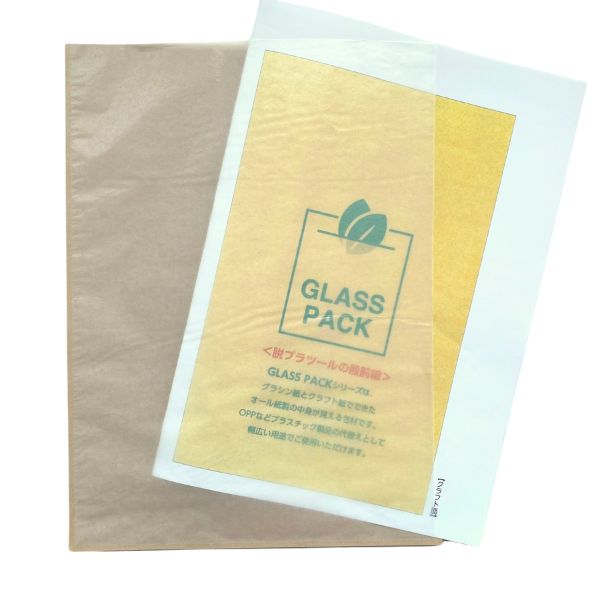

中身が見える包装紙(透明感のある紙包装)

「中身が見える包装紙」は、包みながら製品の中身を半透明越しに視認できる特殊な紙包装です。代表的な素材はグラシン紙という薄手で光を通しやすい紙で、これにデザイン印刷を施した包装紙がよく利用されます。従来、中身を見せたい包装には透明フィルム(プラスチック)が使われることがほとんどでした。しかし昨今はプラスチック削減の観点から、このような半透明紙による包装が注目され始めています。

特徴と用途: 半透明紙の最大の特徴は、内容物の視認性と意匠性を両立できる点にあります。グラシン紙は乳白色で、中身がぼんやり透けて見えるため、商品のシルエットや色味を自然に伝えることができます。たとえば、アクセサリーやステーショナリー、アロマグッズなどをこの紙袋に入れることで、商品そのものの雰囲気や質感を視覚的に演出できます。半透明の包装が、シンプルながらも高級感や洗練された印象を与えるため、特にギフトやディスプレイ用途での採用が増えています。

また、グラシン紙や薄葉のクラフト紙は両面へのカラー印刷が可能です。これにより、社名ロゴやブランド名、模様などを自由にデザインでき、包装紙そのものが販促物としての役割を担います。透明フィルムでは印刷面が限定されることが多いですが、紙素材であれば表裏全面を活かした表現が可能で、ブランドイメージの強化にもつながると考えられます。

導入メリット: 中身が見える包装紙を使うことで、顧客への視覚的アピールと企業の環境配慮姿勢の両面を訴求できます。商品の魅力を“隠さずに見せる”ことで手に取ってもらいやすくなり、購買意欲を高める効果が期待されます。さらに、「紙包装である」こと自体がSDGsやエコ志向と結びつき、環境意識の高いブランドとしての印象づけにも寄与するでしょう。

また、プラスチックフィルムを使用せずに済むことで、素材を単一化でき、廃棄やリサイクルがしやすくなるといった実務的メリットもあります。使用後に紙ごみに分別できるため、ユーザーにとっても処理しやすく、結果として企業への評価にも好影響を与えることが考えられます。

様々なサイズに対応できます

活用例と今後の展望: たとえば、文具メーカーがボールペンやシールなどの小物を中身が透けるグラシン封筒にセットしてパッケージ化する事例や、アパレルブランドがピアスやコサージュなどを半透明の紙袋で包装するケースが見られます。「中身がうっすら見えるおしゃれな包装」は、ギフト需要や店舗ディスプレイにおいて視覚的訴求効果が高く、販促用にも活用されています。

もちろん、透明度やバリア性(防湿・防油性など)において紙のみでの対応には限界があるのも事実です。ただし近年では、たとえば透明バリアコートを施した紙素材など、従来のフィルム包装に代わる高機能紙の開発も進んでいます。今後はより高い透明性と防湿性を両立した紙素材が増えることで、販促・見せる包装用途だけでなく、保護性を求める分野でも採用が広がっていくと考えられます。

「中身が見える包装紙」のサンプルや、お見積りは無料でご対応しております。興味のある方はお気軽に下記よりご相談ください。

\ ご相談はこちらから! /

「紙のプロフェッショナル」が、あなたの悩みを 解決 します

電話でのお問い合わせ ☎:0258-46-9110

紙容器(食品用・工業用の紙製パッケージ)

紙容器とは、紙素材で作られた箱状・容器状の包装資材の総称です。紙コップや紙皿、テイクアウト用の紙製フードボックス、菓子や加工食品のパッケージ箱、さらには工業部品を収納する厚紙製のケースなど、その形態は多岐にわたります。近年「脱プラ」の流れを受けて、プラスチック容器を紙容器に置き換える動きがさまざまな業界で進んでおり、食品用途から工業用途まで多用途な紙容器が注目されています。

特徴: 紙容器の魅力は何と言ってもその汎用性です。形状やサイズの自由度が高く、内容物に合わせて設計・成形しやすい点が挙げられます。板紙や厚紙を打ち抜いて糊付けすれば箱型容器が作れますし、紙を円筒形に成形すればカップや缶のような容器にもなります。耐水・耐油が必要な場合は内面に薄い樹脂コーティングやラミネートを施すことで、スープ用の紙容器やオイル缶用の紙ドラムなどにも対応できます。このように、機能性を持たせたコーティング紙を素材に使うことで、液体や油ものにも耐えられる紙容器を実現できるのです。

様々な形状の紙容器に対応できます

用途例: 食品分野では、ファストフードやテイクアウトの容器として紙容器が多用されています。ハンバーガーの紙箱、フライドポテトや唐揚げ用の紙カップ、お弁当の仕切り容器、さらにはレンジ加熱対応の耐熱紙トレーなど、プラスチック製から紙製に切り替わる例が増えています。工業分野でも、ネジや電子部品の収納箱、家電製品の仕切りトレーなどに紙容器が使われています。特に紙製の仕切り材は、段ボールと組み合わせて輸送中の製品同士の接触を防ぐ役割を果たし、木材や発泡スチロールの代替として好まれています。

\ 弊社ならこんな紙容器にも対応!/

2102-10.png)

導入メリット: 紙容器を採用するメリットは環境面と機能面の両方にあります。まず環境面では、紙容器は再生可能資源から作られ、使用後もリサイクルしやすいため、企業の環境負荷低減に貢献します。プラスチック容器に比べてCO2排出削減や海洋汚染リスク回避につながり、エコフレンドリーな姿勢を示せるでしょう。機能面では、紙容器は印刷適性が高いためパッケージデザインの表現力に優れます。商品名やブランドロゴ、注意書きなどを高精細に印刷でき、商品パッケージそのものを広告媒体として活用できます。また、形状設計の柔軟性から積載効率を高めた容器設計も可能です。内容物にフィットしたサイズの紙箱を設計すれば、輸送箱内の無駄な空間を減らし物流効率を上げる効果も期待できるでしょう。

課題と対策: 紙容器はプラスチックに比べ耐水・耐油性で劣る場合があります。液体を長時間入れる紙コップなどでは、内側にポリエチレン等のフィルムを貼る必要があり、素材の複合化によってリサイクルしにくくなるデメリットも考えられます。この課題に対しては、近年開発が進む生分解性樹脂や水性コーティングの利用が効果的です。紙と環境対応コーティングを組み合わせることで、従来型プラスチック容器と遜色ない機能を持ちつつ単一素材に近い紙容器を実現する試みが行われています。総合的に見て、紙容器はすでに多くの分野で実用段階にあり、今後さらに技術革新によって用途拡大が期待されます。

おすすめの紙容器はこれ!

\ 食品用の紙容器を低価格で販売中! /

\ 次世代のエコパッケージならこれ! /

\ 様々な紙容器から検討したい方へ! /

\ 立体的な紙をまとめてご提案! /

\ こんな選択肢もあり!? プラスチックの代替品 /

\ 紙容器のご相談はこちらから! /

「紙のプロフェッショナル」が、あなたの悩みを 解決 します

電話でのお問い合わせ ☎:0258-46-9110

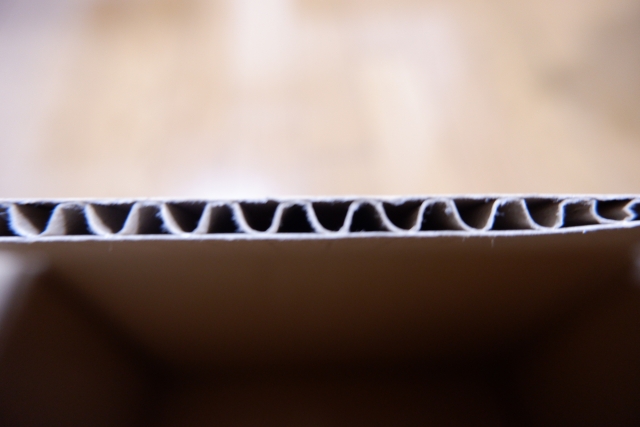

段ボール(強くて再生しやすい梱包材)

段ボールは、波形に成形した紙(中芯)を平らな紙(ライナー)で両面から貼り合わせた厚手の板紙です。軽量ながら高い強度とクッション性を持ち、梱包用の箱材として古くから広く普及しています。私たちが日常的に目にする輸送用の箱の多くは段ボール製であり、梱包資材の代名詞とも言えるでしょう。段ボールは原料に古紙が多用されており、使用後は再び古紙リサイクルに回せる環境適性の高さも大きな特徴です。

段ボールが選ばれる理由: 段ボールが梱包材の主役としてこれだけ定着しているのには、いくつか明確な理由があります。まず第一に、その汎用性です。段ボールは小さな精密機器から大きな家具まで、あらゆる製品の輸送に欠かせない存在となっています。大きさ・形状を自由に設計でき、必要に応じて仕切りや緩衝構造も組み込めるため、様々な用途に適応できる柔軟性があります。第二に、安全性です。段ボール箱は中の製品同士が直接ぶつからないよう保護し、ある程度の衝撃を吸収してくれます。また材質が「硬すぎない」紙でできているため、人が扱っても手を切るなどの危険が比較的少なく、安全に取り扱える梱包材といえるでしょう。第三に、環境性能です。段ボール原紙の多くは古紙を主原料としており、新たな森林資源の消費を抑えています。使用後の段ボール自体もリサイクル可能で、循環型の資材として環境負荷が低く評価されています。

加えて、段ボールには物流効率や情報発信力という観点の利点もあります。使用後の段ボール箱は折り畳んで平らにできるため、空き箱の保管や回収時に場所を取りません。軽量でかさばらないので運搬しやすく、リサイクルに出す手間もそれほどかかりません。そして段ボールの表面は印刷適性があり、社名やロゴ、取扱注意などを大きく表示することで、輸送中や店頭でのブランディングや情報伝達に利用できます。近年は「脱プラ」「エコ」を意識して段ボール素材を活用していること自体を訴求する企業もあり、「段ボールを使った包装=環境に配慮した企業」という良い印象を与えるケースもあるでしょう。

用途と事例: 段ボールは商品の輸送箱以外にも、その強度と加工性を活かした様々な製品があります。例えば災害時に使える組み立て式の段ボールベッドや、展示会で使われる段ボール製の什器・家具などです。段ボールは強度を保ちつつ加工が容易なため、梱包の枠を超えてクリエイティブな用途開発も進んでいます。もっとも一般的な使い方はやはり輸送用の外箱ですが、そこにとどまらず「紙の板材」としての可能性を追求できる点も段ボールの面白いところと言えるでしょう。

\ 弊社ではこんな用途にも段ボールで対応できます! /

課題と展望: 強いて課題を挙げるなら、防水性や美粧性で専用の対策が要る点です。段ボールは水に弱いため、屋外で雨ざらしになる用途では撥水コーティングやパラフィン加工を施した特殊段ボール原紙が用いられます。また見た目を重視する高級パッケージでは、段ボールの表面に化粧紙を貼るなどデザイン面の工夫が行われます。これらの課題にも対応できる派生製品が既に開発・実用化されています。例えば耐水・耐油・防湿といった機能を持つ多機能段ボール原紙や、見栄えの良い白色ライナー、強度を高めた強化中芯など、ニーズに合わせて進化した素材が登場しています。総合的に見て、段ボールは依然として信頼性と経済性に優れた標準包装資材であり、今後も包装業界の主役であり続けると考えられます。

\ 段ボールのご相談はこちらから! /

「紙のプロフェッショナル」が、あなたの悩みを 解決 します

電話でのお問い合わせ ☎:0258-46-9110

紙製クッション材(環境に優しい緩衝材)

梱包や輸送の際に発生する衝撃や隙間を緩和するための緩衝材にも、紙素材を活用する動きが強まっています。従来はプチプチ(気泡緩衝材)や発泡スチロール、合成樹脂フォームなどプラスチック製の緩衝材が主流でしたが、これらの脱プラ代替として様々な紙製クッション材が登場しています。紙製クッション材とは、紙を丸めたりクシュクシュに潰したり、特殊形状に加工したりして衝撃吸収に使えるようにしたものです。

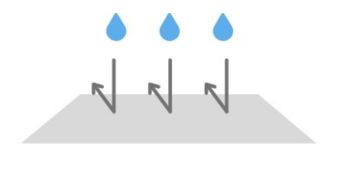

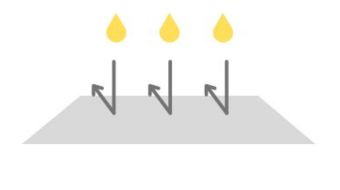

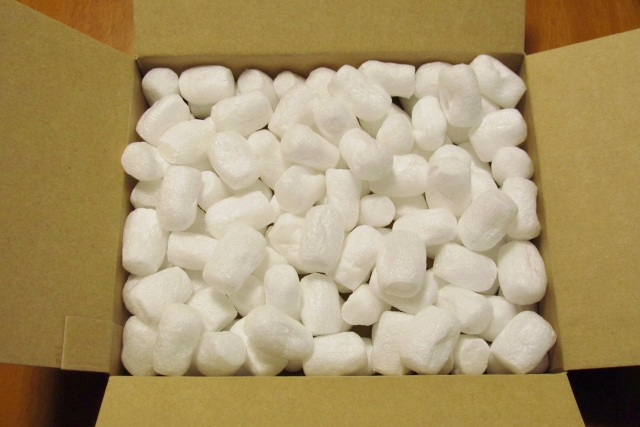

プラスチック素材の緩衝材から…

紙製の緩衝材へ!

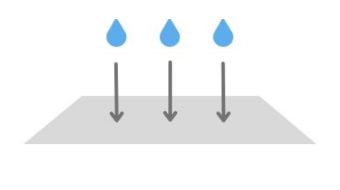

注目される背景: 紙の緩衝材が注目される背景には、世界的な脱プラスチックの潮流があります。海洋プラスチック問題や廃棄物の増加に対する懸念から、使い捨てプラスチックである緩衝材を紙に切り替える企業が増えているのです。紙は自然環境中で比較的速やかに分解し、土に還る性質を持つため、環境負荷を大幅に軽減できます。また紙は古紙リサイクルの枠に乗せやすく、使用後の処理も容易です。このように、再生可能で生分解性という紙素材の特性が緩衝材用途でも評価され、プラスチック発泡材の代替として期待されています。

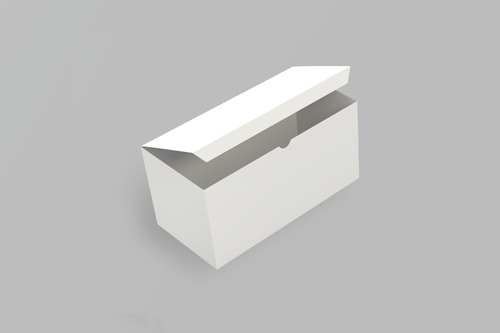

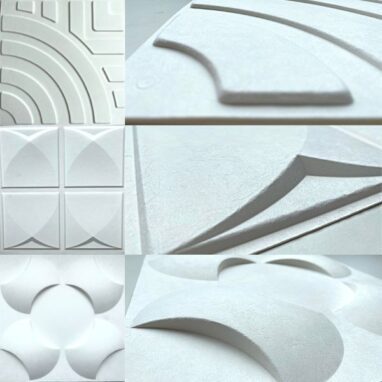

紙製クッション材の種類と特徴 : 代表的な紙製緩衝材としては、以下のような種類があります。(弊社でも販売中)

2102-10-edited.png)

- クラフト紙・古紙の緩衝材: 紙をただ丸めたり、クシャクシャにして箱の隙間に詰める最もシンプルな方法です。古新聞紙や厚手のクラフト紙(例えばボーガスペーパー)を再利用して詰め物にすることで、低コストかつ環境に優しいクッション材となります。丸め方や詰め方を工夫すれば緩衝効果も十分発揮されます。

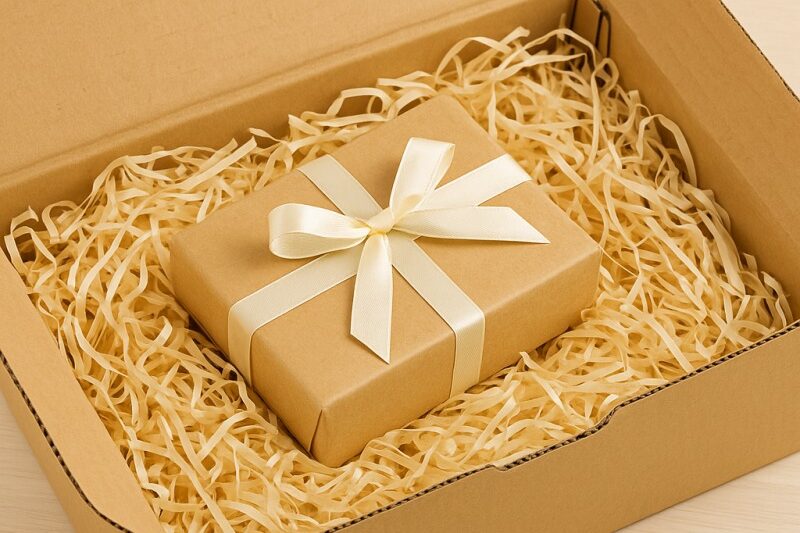

- 紙パッキン(細断紙): 紙を細長くスリット状に裁断・シュレッダー加工したものをフワッと膨らませ、商品周りに敷き詰めるクッション材です。木毛(エクセルシュレン)に似た見た目で、軽くてかさ高いので隙間を埋める用途に適しています。カラフルな紙パッキンも市販されており、ギフト包装の演出兼緩衝としても使われます。

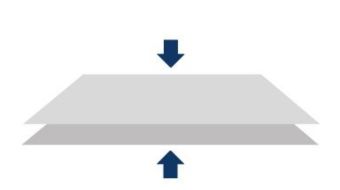

- ハニカムペーパー: 紙にハチの巣状のネットワーク(ハニカム構造)の切れ目を入れ、引き伸ばすことで立体的な網目クッションにしたものです。薄い状態で保管でき、使用時に引き延ばして緩衝材にするアイデア商品で、網目構造が衝撃を吸収し、包む対象の形にも柔軟にフィットします。

- 紙製エアークッション: クラフト紙でできた袋状のパックに空気を充填して作る紙エアークッションも登場しています。外側は紙ですが内側に薄膜コーティングがあり空気を保持する仕組みで、使用後は中の空気を抜けば紙ごみに出せます。プラスチック製エアークッションと遜色ない使い勝手ながら紙資源由来で環境負荷低減につながります。

- パルプモールド: 古紙パルプを水で溶いて型に流し込み、立体的なトレーやブロック状に成形・乾燥させたものです。卵のパックや家電の緩衝部材によく使われます。複雑な立体形状にも対応可能で、製品形状に合わせた専用緩衝パーツを作れるのが強みです。使用後はそのまま紙リサイクルに回せます。

- 和紙立体緩衝材 : 瓶を守る、軽くて丈夫な紙クッション。和紙を立体的に成形した軽量かつ丈夫な緩衝材で、四合瓶や一升瓶などの酒瓶輸送に広く使われています。底に敷くだけで衝撃を吸収し、破損を防止。標準サイズに加え、特注サイズにも対応可能で、「脱プラ」やSDGsの観点からも注目されています。

導入メリット: 紙製クッション材のメリットは環境負荷の低減だけではありません。まず、処分の容易さがあります。受け取った側は紙くずとして捨てるだけで済み、プラスチック緩衝材のようにかさばるゴミ処理に困ることが少なくなります。また、保管効率も高いです。発泡スチロールのブロック材などは場所を取りますが、紙の緩衝材は平らな紙の束や小さな状態で保管でき、必要時に展開するタイプ(ハニカムペーパー等)もあります。さらに、コスト面でも古紙由来の紙クッション材は比較的安価に入手できますし、場合によっては社内から出る不要な紙で代用することで実質コストゼロにすることも可能でしょう。

緩衝性能について: 紙製緩衝材はプラスチックフォームほどの弾力はないものの、適切に用いれば十分な保護性能を発揮できます。実際に多くの通販業者で箱詰めの際にプチプチの代わりにクラフト紙を丸めたものや紙製の緩衝パッドを入れる取り組みが進んでいます。ただし、重量物や精密機器の梱包では、紙だけでは衝撃吸収が不充分な場合もあり得ます。その際は段ボール仕切りやパルプモールドなどと組み合わせて多重に保護する方法が考えられます。いずれにせよ、紙製クッション材は「捨てるのが簡単で環境にも優しい」という大きな利点があるため、顧客満足度の向上にも寄与するでしょう。

紙製緩衝材 サンヨーパック

上記でご紹介した紙も紙製の緩衝材として利用できますが「大きな隙間を埋める」目的では、下記の緩衝材も優れております。国内での活用はもちろん、海外への輸出・活用でもこちらの紙製緩衝材が注目されております。

サンヨーパック 小

優れた緩衝性があり、あらゆる梱包物に対応しています。またリサイクル材を使用していますので、環境問題を考える企業としてのイメージアップが図れます。

使用例 : 梱包物などの緩衝材

| 名称 | 袋サイズ(mm) | 小袋重量(g) | 梱包単位 |

|---|---|---|---|

| サンヨーパック 小 | 200×250 | 約80 | 50個×2 |

| 梱包サイズ | 450×650×850 | 約8000 | 1ロット(100個) |

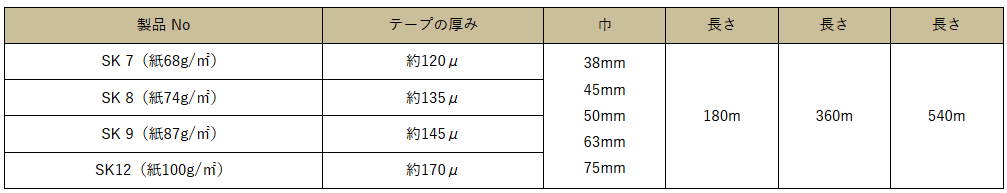

環境に優しいガムテープ 水テープ

サンヨーパックと合わせて、梱包時のガムテープ代替品として「水テープ」が選ばれております。

要領は「切手」と同じく、普段はサラサラしておりますが、粘着面に水分を付着させると粘着性が生まれます。

「クラフト紙」に植物性の糊材を使用しており、通常のガムテープよりも環境に優しい特性があります。

「水テープ」と「自動繰り出し機」

水テープ

水テープ(ガムテープ)は重ね貼りが可能なため、通箱などのダンボールケースを繰り返し使用することができ、資源&経費節約に高い効果をもたらします。また、三陽工業の水テープ(ガムテープ)は主に植物性の糊材を使用しており、水テープ(ガムテープ)から糊材に至るまで原材料を徹底厳選することで、環境保全に積極的に取り組んでいます。

一般水テープ

主にクラフト紙などを使用した水テープ(ガムテープ)の定番です。水テープ(ガムテープ)の上面には商品名や社名などを継ぎ目なく印刷することができ、梱包物の封函から広告宣伝まで用途多彩にお使いいただけます。

またリサイクルしやすいのも大きな魅力です。

■小包の包装やダンボール箱の封函など、幅広くお使いいただけます。

■社名や商品名などを印刷することができ、高い宣伝効果を期待できます。

■リサイクルしやすいクラフト紙などを使用し、高環境&低コストを実現できます。

■小ロットでの印刷が可能です

使用例:梱包物の包装・封函、印刷による広告宣伝など

印刷例:商品名、社名、ロゴマーク、説明文、注意書き(「取扱注意」など)

2102-10.png)

\ 紙製クッション材のご相談はこちらから! /

「紙のプロフェッショナル」が、あなたの悩みを 解決 します

電話でのお問い合わせ ☎:0258-46-9110

保鮮紙(食品の鮮度保持紙)

保鮮紙(ほせんし)または鮮度保持紙は、食品、とりわけ魚介類や食肉などの生鮮品の鮮度を保つために用いられる機能紙です。食品に直接触れる食品対応紙であり、安全性の試験をクリアした紙が使われます。いわゆる「鮮度保持シート」「熟成シート」と呼ばれる商品もこの保鮮紙の一種です。食品の種類や目的に応じて様々なタイプが存在しますが、総じて余分な水分や油分をコントロールしつつ、乾燥し過ぎも防ぐような調湿機能を持った紙が多いです。

\ 保鮮紙について“3分”で解説 /

特徴: 代表的な保鮮紙として、魚と肉の両方に使えるグリーンパーチ紙というものがあります。緑色をした耐水・耐油紙で、ゆるやかな吸水性と保湿性も併せ持つ特殊紙です。魚や肉を直接包むことでドリップ(血液や水分)を適度に吸収しつつ、乾燥しすぎない環境を作り出します。紙が緑色であるのは、吸収したドリップの赤色が目立ちにくく衛生的な見た目を保てるようにとの配慮からです。また、紙自体が強靭で濡れても破れにくいため、冷蔵庫内でも扱いやすくなっています。このグリーンパーチ紙は食品衛生法の規格基準も満たしており、食品に直接触れても安心な紙素材となっています。

用途: 保鮮紙は主に生鮮食品の包装に使われます。魚市場や精肉店では魚の切り身や肉塊を包んで鮮度保持に利用します。近年は高級鮮魚の熟成保存(エイジング)にも専用の保鮮紙が使われるようになりました。魚を〆た後、この紙で包んで一定期間寝かせることで旨味を引き出す技術が注目されています。また寿司店や料亭でも、仕入れた魚を保管する際にグリーンパーチ紙にくるんで冷蔵することで、鮮度を維持しつつ余分な水分を除き旨味を高める工夫をしています。肉に関しても、いわゆるミートペーパーと呼ばれる薄いピンク色の保鮮紙が古くからあり、精肉の保存や輸送に用いられてきました。最近では和菓子やパン、ドーナツの包装にこの種の紙を応用し、油分や水分移行を抑えて品質保持する例もあります。

導入メリット: 保鮮紙を使う最大のメリットは、食品の品質保持期間を延長し、商品価値を高められることです。鮮度が命の生鮮品でも、適切な紙で包むことで従来より長く鮮度を維持できれば、廃棄ロスの削減や販売機会の拡大につながります。また、紙が余計な液汁を吸収してくれるため、包装内部が清潔に保たれ、消費者も取り扱いやすくなります。たとえば魚の切り身がドリップでベタベタになっているより、紙に包まれてドリップが控えめになっている方が購買意欲も上がるでしょう。さらに、保鮮紙には先述のように食品の熟成効果を狙った使い方もあります。適度に水分を吸い出しつつ覆っていることで、魚や肉の旨味を凝縮させるという効果が期待でき、料理人の間でも注目されています。紙という使い捨て可能で衛生的な素材なので、使用後は都度新しい紙に取り替えれば常に清潔な状態を保てる点も安心です。

課題と安全性: 保鮮紙自体は基本的に無害な紙ですが、種類によっては抗菌成分や保湿成分を含むものもあります。食品への直接使用ゆえに、安全性試験をクリアした製品を選ぶ必要があります。また、万能ではないので食品の種類によって適材適所で紙を使い分けることが重要です。例えば魚用の保鮮紙は肉にも使えますが、チーズや青果向けには別途水分調整に適した紙があったりします。導入する際は紙の機能特性を理解し、自社商品に合ったタイプを選定することが大切と言えるでしょう。

おすすめの保鮮紙「グリーンパーチ・ホワイトパーチ」販売中

グリーンパーチ紙は、魚や肉以外にも様々な食品・食材への応用が可能です。

■主な特徴

- 紙が緑色の包装紙

- 緑色のため魚のドリップや血(赤色)が目立ちにくい

- 耐水性がある(水に強く丈夫)

- 吸水性がある(緩やかに吸収する)

- 保湿性がある(水分を逃しにくい)

- 保温性がある(温度を保ちやすい)

- 紙強度がある(破れ/穴あき防止)

- 柔軟性がある(様々な形状に対応)

- 安全性がある(食品対応)

- 鮮度保持 : 上記の特徴により、食品・食材の保存に適する

- 旨味凝縮 : 上記の特徴により、食品・食材の熟成に適する

- 低価格 : 比較的低価格で購入できる

- 使い捨て : 紙なので使い捨てが容易

- 衛生的 : 毎回新しい紙を使うことで衛生的な状態を保つことができる

- 万能的 : 魚や肉をはじめ、和菓子やパン・ドーナッツなど様々な食品・食材に応用可能

- 紙の厚み : 3種類より選択可能(薄口/中厚/厚口)

- 紙サイズ : 最大サイズ 762㎜×1016㎜ 好きなサイズにカットして納品も可能

\ 商品の詳細や購入はこちらから! /

\ 保鮮紙のご相談はこちらから! /

「紙のプロフェッショナル」が、あなたの悩みを 解決 します

電話でのお問い合わせ ☎:0258-46-9110

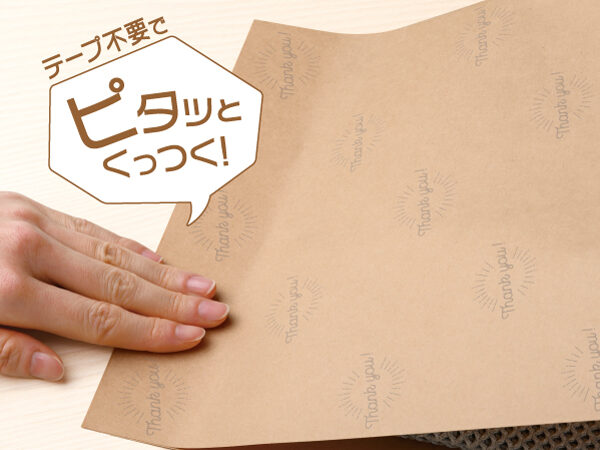

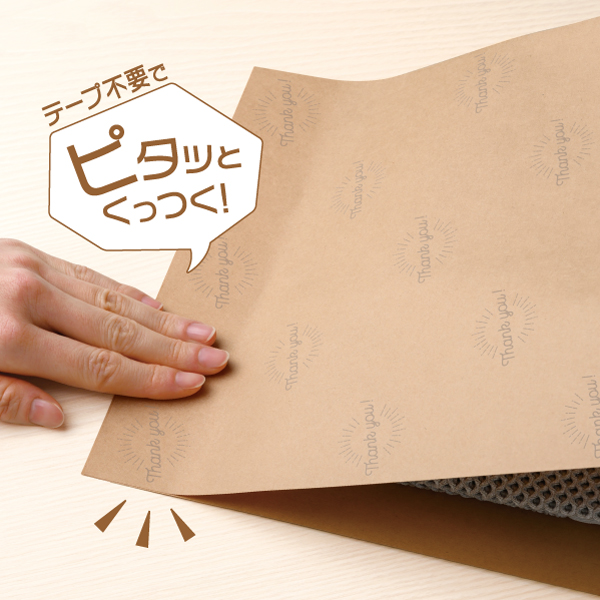

自着紙(テープ不要で貼り付く梱包紙)

自着紙(じちゃくし)は、紙同士を重ね合わせて軽く押さえるだけで互いに貼り付く性質を持った特殊な紙です。一見ただのクラフト紙や厚紙に見えますが、表面に特殊な加工が施されており、紙と紙が触れ合うと接着剤なしで密着するようになっています。「テープのいらない梱包紙」として商品化されており、荷物を包んだ後テープ留めする手間を省ける画期的な包装資材として注目されています。(弊社でも下記にて低価格で販売しております)

\ 自着紙について“2分”で解説 /

仕組みと特徴: 自粘着とも呼ばれる自着糊(自己粘着糊)が特定の面に塗布されており、その面同士が接触した場合にのみ接着します。従って、中身(商品)には貼り付かず、紙と紙だけがくっつくよう調整されているため、包まれた商品の表面を傷める心配もありません。一度貼り付いた自着紙は剥がれず、輸送中も包みが勝手に開いてしまう心配は少ないといえるでしょう。開封もハサミ要らずで行える利便性も備えています。

用途: 自着紙は主に梱包作業の簡略化・プラスチックテープ削減を目的として導入されています。たとえばEC通販の出荷現場では、商品の入った箱や包みをガムテープで封緘する代わりに、自着紙で包み込んでそのまま発送するケースがあります。梱包に使うテープやフィルム材を削減できるため、オール紙素材の包装が実現し、そのまま紙ごとリサイクルに回しやすくなるメリットがあります。また、オフィスや倉庫で書類や部品をまとめて一時保管する際にも、ひもやテープを使わず自着紙で束ねれば手早く処理できます。さらに、粘着テープを使えない凹凸のある物品(例えばケーブル類や不定形な部品の束)をまとめる際にも、自着紙を巻き付ければしっかり留まるので便利です。

自着紙はこんな悩みを解決します

- 梱包時間を短縮したい

- 複数のサイズの梱包材を用意するのが大変

- 梱包材の保管場所がない

- 梱包材を処分する時の分別が面倒

- 環境にやさしい梱包材を探している

導入メリット: 自着紙を導入すると、梱包工程の効率化と資材コスト削減が期待できます。テープ貼りの作業が不要になることで、作業時間を短縮でき、人手不足の改善や出荷スピード向上につながるでしょう。またガムテープやPPバンドなどの副資材を減らせるため、トータルの包装資材コストや廃棄物量の削減にも寄与します。特に近年問題となっているプラスチック廃棄物の削減策として、自着紙による梱包は脱プラ効果が大きいと言えます。紙だけで完結するため、受取後の開封・分別も簡単であり、顧客側から見ても包装を捨てる手間が軽減され好評です。

考慮点: 自着紙は貼り直しが何度もできるわけではなく、一度しっかり貼り付くと繰り返しの再利用は難しい場合があります。そのため、使い捨て前提の梱包に向いており、返送が必要な梱包には適さないことも考えられます。また、非常に重量のある荷物や長期間の保持には、従来通り補助的にテープを併用した方が安心なケースもあるでしょう。しかし総じて、自着紙は「簡単・エコな梱包」を実現するソリューションとして、多くの企業が採用を検討し始めています。今後さらに種類や強度バリエーションが増え、用途拡大が期待される機能紙と言えるでしょう。

おすすめの自着紙「テープのいらない梱包紙」販売中

\ 30秒でわかる! 商品の紹介動画 /

\ 商品の詳細や購入はこちらから! /

\ 自着紙のご相談はこちらから! /

「紙のプロフェッショナル」が、あなたの悩みを 解決 します

電話でのお問い合わせ ☎:0258-46-9110

防錆紙(金属の錆を防ぐ包装紙)

防錆紙(ぼうせいし)とは、金属製品を包むことで錆(さび)の発生を抑制できる機能を持った特殊な紙です。主に気化性防錆紙と呼ばれるもので、紙に防錆剤を染み込ませたりコーティングしたりしてあります。金属部品や工具類をこの紙で包むか、梱包容器内に同梱しておくと、紙に含まれた防錆成分が少しずつ気化(蒸発)して金属表面に付着し、錆の原因となる酸素や水分から保護する仕組みです。

\ 防錆紙について“2分”で解説 /

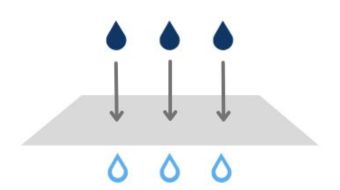

特徴と仕組み: 防錆紙は見た目や手触りは普通の薄茶色の紙に近いものが多いですが、防錆剤(VCI=Volatile Corrosion Inhibitor)という薬剤が含有されています。この薬剤が常温で揮発し、密閉された空間内で金属の表面を覆うことで錆の発生を防ぎます。使い方は極めて簡単で、金属を直接紙で包むか、あるいは製品を入れた袋や箱の中に防錆紙を一緒に入れておくだけです。それだけで紙から発散した防錆剤が隅々まで行き渡り、薄くオイルを塗ったかのように保護膜を形成してくれます。

用途: 自動車部品、機械部品、精密機器の金属要素、刃物や工具類、ネジやボルトなど、錆びては困るあらゆる金属製品の保管・輸送時に用いられます。工場では加工後の部品を出荷する際に一つひとつ防錆紙で包んだり、梱包箱の中に敷いたりしています。特に海外輸送や長期保管が必要なケースでは、防錆油を塗布する代わりにこの紙を使うことで作業の簡素化と品質保持を両立しています。紙なのでどんな形状の部品でも覆いやすく、複雑な形の機械部品でもすき間に紙片を入れておけば細部まで防錆効果が行き渡ります。

防錆紙は企業のこんな悩みを解決します

- 倉庫に保管していた製品在庫が錆ついてしまった

- 輸送時に製品が錆びてクレームになってしまった

- 防錆油の塗布やふき取りが面倒

- 現在使用している防錆剤の効果に満足していない

- 防錆油の油流出による環境負荷が気になる

導入メリット: 防錆紙のメリットは、錆止め処理の手軽さにあります。従来、金属防錆には表面に油を塗ったり防錆剤を塗布したりする手間がかかりました。防錆紙であれば包むだけで良いため、塗布や乾燥の工程が省けて大幅な作業効率アップにつながります。また、油を使わないため製品が汚れず清潔に保管できます。最終使用時に油を拭き取る手間も不要になり、受け取った側もすぐに製品を使える利点があります。さらに、防錆紙は紙なので使用後は可燃ごみとして処分でき、環境面の負荷も比較的小さいです。

注意点: 防錆紙の効果を十分に発揮させるには、密閉状態での使用が重要です。開放環境では気化性防錆剤(VCI)が空気中に拡散してしまうため、防錆効果が十分に得られません。可能であれば、製品をポリエチレン製の密封袋や密閉容器に入れ、防錆紙と一緒に封入することで、防錆成分が空間内に行き渡り、金属表面に吸着して保護膜を形成します。

また、防錆紙の効果は時間の経過とともに減少するため、長期保管(1年以上)の場合には定期的な交換が推奨されます。紙に含まれる防錆剤の量には限りがあり、時間の経過や袋の開閉頻度により有効性が低下するためです。こうした点に留意することで、防錆紙は作業の効率化と錆対策のコスト削減に大きく貢献します。製造業、特に金属製品を扱う現場では、防錆紙は保管・輸送における標準的な防錆資材として広く導入されています。

おすすめの防錆紙「錆ニック」販売中

錆ニックは「じゃばら折り」「ミシン目」加工を施した 使いやすさを考えた気化性防錆紙 です。

\ 商品の詳細や購入はこちらから! /

\ 防錆紙のご相談はこちらから! /

「紙のプロフェッショナル」が、あなたの悩みを 解決 します

電話でのお問い合わせ ☎:0258-46-9110

まとめ:紙素材が拓く包装の可能性と相談のすすめ

プラスチックに代わる包装資材として、機能紙には実に多様な種類があり、それぞれが専門分野で活躍していることがお分かりいただけたでしょうか。薄葉紙のように商品の価値を引き立てるものから、保鮮紙や防錆紙のように従来は難しかった課題を解決してくれるものまで、紙素材にはまだまだ可能性が秘められています。サステナブル経営が求められる今、包装資材の見直しは避けて通れないテーマです。幸い紙はカスタマイズ性も高く、ニーズに合わせてオーダーメイドの機能紙を開発・調達することも可能です。実際に、今回ご紹介した各種機能紙は用途に応じて様々な仕様のものが市場に存在し、必要であれば専門メーカーと連携して新たな紙製品を作り出すこともできます。

自社の商品や物流プロセスにおいて、「もっと環境に優しくしたい」「作業効率を上げたい」「製品の品質を向上させたい」といった課題や目標がありましたら、ぜひ紙素材の活用を検討してみてはいかがでしょうか。紙には私たちが思っている以上の潜在力があり、適切に選定すれば課題解決の有力な切り札となり得ます。

とはいえ、数多くの機能紙の中から自社に最適なものを選び出すのは容易ではないかもしれません。そのような際は「機能紙選定ナビ」のような専門相談サービスを利用するのも一つの方法です。弊社では紙のプロが要件をヒアリングした上で、豊富なラインナップからぴったりの機能紙を提案いたします。無料サンプルやテスト品の取り寄せにも対応していますので、まずは試して効果を確認することもできるでしょう。

地球に優しく、そしてビジネスにもメリットの大きい紙素材の活用は、これからの包装資材選びの重要なポイントとなると考えられます。ぜひ本記事の情報を参考に、紙による課題解決の可能性を前向きにご検討ください。私たち「機能紙選定ナビ」も、皆様のニーズに合った紙選びのお手伝いができれば幸いです。お気軽にご相談いただければ、経験豊富なスタッフが貴社の包装改善に寄与できるよう親身にサポートいたします。紙のチカラで、持続可能で魅力的な包装ソリューションを一緒に実現していきましょう。

\ 紙のご相談はこちらから! /

「紙のプロフェッショナル」が、あなたの悩みを 解決 します

電話でのお問い合わせ ☎:0258-46-9110