難燃紙とは

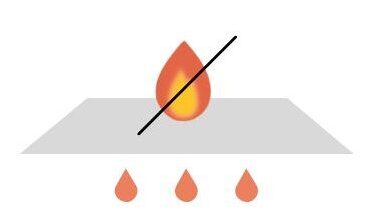

難燃紙 -なんねんし- とは、紙に「燃えにくい」「燃え広がらない」といった難燃性(火に強い特性)を付与した機能紙の総称です。簡単に言えば、通常の紙よりも火がつきにくく、万が一着火しても延焼しにくい紙を指します。難燃紙は完全に燃えないわけではありませんが、火源を取り除くと自ら火が消える(自己消火性がある)など、燃焼の拡大を防ぐ性質を持ちます。例えば、難燃紙に直接ライターの火を当てても、炎が当たった部分が炭化するだけで周囲に燃え広がらず、火を遠ざければそれ以上燃え進まない――そのような挙動を示すのが難燃紙です。

難燃紙は、その燃えにくさを活かして建築内装材から印刷用途まで幅広く利用されており、「燃えにくい紙」として安全性が求められる現場で重宝されています。実際、私たちの周りでも防災目的で難燃処理された紙製品が使われており、イベント会場のポスターや公共施設の壁装材などで知らぬ間に目にしていることがあります。

難燃紙の原理と素材

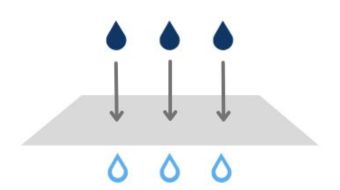

難燃紙がなぜ燃えにくいのか? その秘密は紙の素材設計と難燃化処理の工夫にあります。一般的に、難燃紙は以下のような原理で難燃性を実現しています。

- 難燃剤の付与 – 紙の繊維に難燃剤(燃えにくくする薬剤)を含浸させたり塗布したりします。代表的な難燃剤には、リン系や窒素系の化合物、無機系の水酸化アルミニウムなどがあります。これらの薬剤は加熱されると不燃性のガスを発生したり、紙の表面に炭化層(チャー)を形成して酸素の供給を断つことで、炎の発生・拡大を抑えます。例えば、水酸化アルミニウムは加熱時に水分を放出して紙を冷却しつつ、不燃の残渣を作って燃え広がりを防ぎます。またリン系難燃剤は紙が焦げやすく(炭化しやすく)なるよう作用し、紙繊維が素早く炭化層を作ってそれ以上燃え進まないようにします。

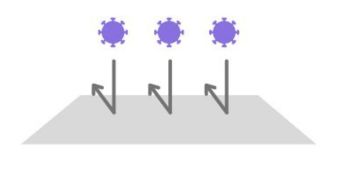

- 難燃性素材の使用 – 燃えにくい素材そのものを紙に混ぜ込む方法です。紙の原料に耐熱・難燃性をもつ繊維やフィラー(充填剤)を使用することで、紙全体の可燃性を下げます。例えば、ガラス繊維や炭素繊維といった不燃性の繊維をパルプと混合して抄紙すると、紙自体が高温に耐える土台を持つことになり燃え広がりにくくなります。さらに無機質のフィラー(炭酸カルシウムやタルク等)を高配合すれば、紙の中に燃えない成分が増えるため全体の燃焼しにくさが向上します(可燃成分が希釈される効果)。

- 多層構造の活用 – 紙の製造技術によっては多層抄紙が可能で、難燃層を挟み込んだ構造の紙を作ることもできます。例えば、表面は通常の紙(印刷や見た目のため)、中間層に難燃剤を大量に含ませた紙層、裏面に補強用の紙層というように三層構造にすることで、見た目や手触りを保ちつつ芯材で難燃性能を確保するといった工夫も可能です。このようにして作られた難燃紙は、必要な箇所にだけ難燃成分を集中させられるため、性能とコストのバランスに優れています。

なお、難燃紙に使われる難燃剤は環境や健康へ配慮されたものが選ばれる傾向にあります。かつて難燃処理にはハロゲン系薬剤(臭素系など)が用いられることもありましたが、燃焼時に有害なガスを出すおそれがあるため、近年ではハロゲンフリー(塩素や臭素を含まない)タイプの難燃剤が主流です。リン系や無機系の難燃剤は燃焼ガスが相対的に低毒性で、消防時の安全面でも優れています。このように、安全・環境面にも配慮しつつ、素材面から紙を燃えにくくしているのが難燃紙なのです。

「紙のプロフェッショナル」が、あなたの悩みを 解決 します

電話でのお問い合わせ ☎:0258-46-9110

難燃紙の特長

難燃紙には、単に燃えにくいだけでなく様々な特長があります。機能紙としての難燃性を備えつつ、紙ならではの使い勝手を活かせるのが魅力です。ここでは難燃紙の代表的な特長をいくつかご紹介します。

- 印刷適性がある – 難燃紙は通常の紙と同様に各種印刷が可能なものがあります。オフセット印刷やインクジェット印刷にも対応できる製品もあり、難燃処理されていてもインクの乗りや発色は良好です。そのため、ポスターやパンフレット、壁紙などに自由にデザインやロゴを印刷して使用できます。「燃えにくい紙=特殊で印刷できないのでは?」という心配もありますが、一般的な印刷用紙とほぼ同様に扱える可能性があります。実際、屋内掲示用の防炎印刷紙といった製品も存在しており、イベント会場向けのポスター印刷などに活用されています。

- 加工がしやすい – 紙ですので、裁断・折り加工・貼り合わせなどの二次加工が容易なのも特長です。難燃紙はハサミやカッターで切ったり、折り目を付けたり、のりやテープで貼ったりといった作業が普通の紙と同じように行えます。必要に応じて打ち抜き(型抜き)加工やラミネート加工、製本加工も可能です。これは、他の難燃素材(例えば難燃プラスチック板やグラスウール板など)と比べて取り扱いやすく、加工コストが低減できるポイントです。現場でのサイズ調整や形状加工が容易なため、施工や製造の自由度が高まります。

- 寸法安定性に優れる – 難燃紙には伸び縮みしにくいという利点もあります。製品によりますが、難燃処理のために含まれる無機物や合成繊維の効果で、湿度や温度変化による紙の寸法変化が抑えられているものが多くあります。例えば、壁紙用途の難燃紙では湿気を吸っても伸びにくく、乾燥しても縮みにくいため、継ぎ目(ジョイント)が開きにくく施工しやすいといったメリットがあります。また、障子紙のような用途でも、難燃化と併せて紙の伸縮を小さく設計することで、細い桟(さん:障子の格子部分)が反りにくくなるなど、製品の寸法安定性・形状安定性が向上しています。

- 強度・耐久性が高い – 難燃紙は難燃化の過程で紙質が向上し、破れにくく丈夫になっている場合があります。例えば難燃剤を含浸させた紙は適度に厚みが増しコシが出るため、厚口で腰の強い紙に仕上がります。また、配合される合成繊維によって引張強度や引き裂き強度が高まり、裂けにくい紙になることも期待できます。その結果、難燃紙は長持ちしやすく、頻繁に張り替える必要がある掲示物や、摩耗しがちな場所で使う内装材にも適しています。紫外線カット機能を併せ持つ製品もあり(例えば難燃障子紙では高いUVカット率を実現しているものがあります)、屋内での日焼けによる劣化も抑えられるなど、トータルで見て耐久性に優れたものが多いです。

以上のように、難燃紙は「燃えにくさ」という安全面の特長に加えて、印刷適正や加工適性の良さ、寸法安定性、耐久性といった点で優れています。これは、難燃紙が紙という素材の扱いやすさをそのままに、安全性能だけを高めた存在であるためです。ユーザーにとっては扱いやすく安心して使える素材であり、現場での採用メリットが多いことがお分かりいただけるでしょう。

難燃紙の用途

使用頻度の高い用途を下記にまとめます。

- 展示会・商業施設の装飾(パネル・POP・吊り幕)

→ 防炎規制に対応するため、展示用のパネル・看板・POP・吊り幕などに難燃紙が使用される場合があります。軽量で加工しやすく、再利用性も高いためです。 - 障子紙・ふすま紙(和室内装)

→ 火災時の延焼防止目的で、高齢者施設・ホテル・公共施設などの和室に難燃障子紙が使われます。紫外線カットなどの機能を併せ持つ製品も。 - 防火用掲示物(避難経路図・注意表示)

→ 避難誘導のための掲示物が火災で燃え落ちないように、難燃紙が使われます。消防署・病院・工場などで採用例多数。 - 電気・電子部品の絶縁紙(変圧器・モーター・基板)

→ UL規格に対応した高難燃グレードの絶縁紙が、変圧器やコイル、電源装置に使用されます。自己消火性を重視。 - 紙製家具・パーテーション(段ボールベッド・間仕切り)

→ 避難所や仮設施設で使われる段ボール製品に、難燃仕様の紙が使用されます。災害備蓄品として導入が進んでいます。 - パッケージ資材(難燃ライナー・緩衝材)

→ 発火リスクのある機器(リチウム電池など)の梱包に、難燃処理されたライナーや仕切り紙が使われています。 - 鉄道・航空・自動車などの内装部材(ボード・シート下地)

→ 火災対策が義務付けられる輸送機器内装の一部に、紙系ハニカムボードなどで難燃紙が使われています。 - 学校・病院・図書館などの公共施設での掲示物・教材

→ 安全対策として、掲示板や教材プリントに難燃紙を使うケースがあります(火気を扱う理科室など)。 - フィルター・吸音材・通気性シート

→ 難燃性が求められる空調設備のフィルターや建材内蔵の通気紙として使われる例もあります。 - 工場内の製造ラインや作業工程表の掲示

→ 火気や熱源の近くで使用される掲示物には、事故防止目的で難燃紙が使われることがあります。

「燃えにくい紙」である難燃紙は、様々な業界・分野で活躍しています。火災リスクを低減したい場面や、防炎規制に対応しなければならない用途で、紙素材を使いたいときに難燃紙が選ばれています。主な利用シーンを分野別に見てみましょう。

- 建築分野(内装材・建材) … 建築物の内装材料として難燃紙が利用されています。例えば、難燃性の壁紙や天井材、パーティション(間仕切り)などです。公共施設やオフィスビル、病院、福祉施設といった多数の人が利用する建物では、内装に難燃性や不燃性が求められるケースが多々あります。難燃紙を用いた壁紙であれば、美観を保ちながら防火安全基準を満たすことができます。また、和風建築で使われる障子紙にも難燃タイプが登場しています。実際に、高齢者施設で火災時に障子紙へ延焼して被害が拡大した事故を教訓に、難燃性の障子紙が開発・採用されたケースがあります。特殊難燃処理を施した障子紙は、直接火が触れても炎が広がらず燃え広がりにくいため、避難時間を確保し人命被害を減らすことが期待できます。このように、建築分野では難燃建材の一つとして安全性向上のために難燃紙が用いられています。

- 展示会・商業施設(ディスプレイ用途) … 展示会やイベント会場、商業施設のディスプレイでも難燃紙が役立ちます。多くの人が集まるイベント会場では消防法により展示物に防炎性能が求められることが一般的です。そこで、防炎加工された難燃紙製のポスターやパネルが用いられます。難燃紙で作られた大型ポスターであれば、印刷による表現の自由度はそのままに、万一火が触れても燃え広がらないので安心して展示できます。商業施設の店頭ディスプレイやPOP広告などでも、安全面に配慮して難燃紙製のものを採用する例が増えています。紙製ディスプレイは軽量で設営・撤去も簡単、しかもリサイクルしやすいので環境負荷も低減できます。こうした利点から、イベント業界・商業施設で「燃えにくい紙による演出」が広がっています。

- 電気・電子分野(絶縁・機器内部) … 電気製品や電子機器の内部にも難燃紙が使われています。具体例としては、変圧器やモーター内部に使う電気絶縁紙で難燃グレードのものがあります。これは、コイルや基板を紙で絶縁する際に、絶縁材が発火源にならないよう難燃処理された紙を使うものです。難燃絶縁紙はUL規格(電子部品の難燃性試験規格)でV-0相当などの高い難燃クラスを満たす製品もあり、電気火災のリスク低減に寄与しています。また、照明器具や配電盤で使われる絶縁シート、電子機器内部のスペーサーやシールドに難燃紙素材が採用されることもあります。紙は薄くて軽く、必要に応じて成形もしやすいため、機器の小型・軽量化に寄与しつつ難燃性も確保できる点で重宝されています。

- 輸送・乗り物分野(車両・梱包材) … 輸送分野でも難燃紙の活用が進んでいます。例えば、鉄道車両や航空機の内装には蜂の巣状の紙製ハニカムパネルが断熱・吸音のため使われていますが、難燃処理を施すことで安全基準を満たした製品が使われています。紙製ハニカム構造材は非常に軽量で燃費向上に貢献する一方、難燃仕様なら万一の車両火災時にも延焼しにくく安心です。また、自動車内装の一部やシート材の下敷きなどにも難燃紙を用いたボードが検討されています。さらに、輸送用の梱包材にも難燃紙が使われる場合があります。危険物やリチウム電池など発火リスクのある物品を輸送する際、段ボールなどの梱包内部に難燃紙のライナーや仕切りを入れておくと、万一発火しても燃え広がりを一定時間抑えられる利点があります。このように、運輸・輸送の現場では軽量さと安全性を両立できる素材として難燃紙が注目されています。

- 防災・安全分野(備品・表示類) … 防災用品や安全掲示物にも難燃紙が利用されています。例えば、工場や商業施設に貼られる避難経路図や防火区画図を難燃紙に印刷しておけば、火災時に紙がすぐ燃え尽きてしまうのを防ぎ、初期段階での視認性を保てる可能性があります。また、避難訓練で使用する訓練用標識や防火冊子など、火気を扱う場面で使用する紙製品を難燃紙にしておけば、安全に訓練や学習が行えます。その他、消防設備の点検タグや注意喚起のラベルを難燃紙製にすることで、火災時にそれらが燃えてしまい肝心な情報が見えなくなるリスクを下げる工夫も考えられています。防災・安全分野では「燃えてなくなっては困る紙」に難燃性が求められるわけです。難燃紙はこうした備品類にも応用され、万一の際の被害軽減や安全確保に一役買っています。

以上、建築から電気、展示・輸送、防災まで、難燃紙の用途は多岐にわたります。「紙が燃えやすいから使えない…」という場面で、難燃紙を使うことで紙ならではの利便性を活かしつつ安全性を確保できるため、様々な業界で注目されているのです。

難燃紙と法規制(防炎との違い)

「防炎」と「難燃」という言葉は似ていますが、実は法律上の位置づけや対象物が異なる用語です。難燃紙について理解を深めるために、この防炎との違いを押さえておきましょう。

まず防炎(ぼうえん)ですが、こちらは主に消防法で規定された概念です。消防法では、不特定多数が集まるデパート・劇場・展示会場などでは防炎物品(防炎製品)の使用が義務付けられています。防炎物品とは、防炎性能試験に合格し認定番号が付与された製品で、具体的にはカーテン、じゅうたん、展示用幕などの可燃性繊維製品に対して使われることが多い用語です。防炎製品は燃え広がらない性能(自己消火性)を持つよう後加工で難燃剤が付与されており、万一着火しても炎が広がらずに燃え止まる性質を持ちます。ただし、防炎といっても不燃(まったく燃えない)ではなく、あくまで「燃えにくい」「燃え広がらない」レベルの性能である点は注意が必要です(燃えた部分は炭化して穴が空きますが、それ以上は燃え広がらないイメージです)。

一方、難燃(なんねん)という言葉は主に建築基準法で定められた材料区分を指します。建築基準法では建築物の内装制限として「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」という区分があり、難燃材料はその一つです。難燃材料は所定の難燃試験に合格した建材で、壁紙や天井板、内装仕上げ材など建物に固定して使われる材料に適用されます。難燃材料は不燃材料ほどの耐火性能はありませんが、一定時間燃焼に耐え、火災拡大を防止できる性能を持つことが求められます。一般に、難燃材料は動かせない部分(固定造作)に使われ、防炎物品はカーテンなど取り外し可能な部分に使われるケースが多いです。

このように、防炎と難燃は管轄法規と対象の違いがあります。簡単にまとめると:

- 防炎 … 消防法に基づく性能区分。主に繊維製品(カーテン、テント地、ステージ幕など)が対象。後加工で難燃剤を付与したものが多い。火を近づけても自己消火性があり燃え広がらないことが要求される。防炎表示者認証制度があり、認定品には防炎ラベルが付く。

- 難燃 … 建築基準法に基づく材料区分。主に建築物の内装仕上げ材(壁・天井など固定部材)が対象。材料自体が難燃性を持つ(素材自体を難燃化したものも含む)。一定時間燃焼しない、または燃焼しても避難に支障ない程度に留める性能が要求される。建設大臣認定などで難燃材料認定を取得した製品には証明書が付与される。

なお、一般には「防炎紙」という表現が使われることもありますが、厳密には上記のように対象法規が異なります。ただし難燃紙=防炎性能を持つ紙と捉えて大きな間違いではありません。実際、難燃紙は防炎試験(例:45°メーターバーナー燃焼試験など)に適合している場合が多く、防炎認定を取得して展示会等で「防炎物品」として使用できる紙製品もあります。また、建築用途で難燃材料の認定を取得している壁紙用難燃紙も存在します。さらに上位区分の「不燃紙」と呼ばれる製品もあり、水酸化アルミニウムを大量に混抄して完全に自己消火性を持たせた特殊な紙などは不燃材料として認定されているケースもあります(※名称上「不燃」とあっても多少は炭化しますが、燃え広がらない性能を有します)。要するに、難燃紙というカテゴリー自体は広義には防炎性能を備えた紙全般を指すと言えます。その中で、用途や法規に応じて「防炎〇〇紙」「難燃〇〇紙」「不燃紙」といった呼称や区分が使い分けられているのです。

難燃紙を採用する際は、自社の用途でどの程度の難燃性能や認証が必要かを確認しておくことが重要です。展示会ブースで使うなら消防法の防炎規制クリアがポイントになりますし、建築物の内装に常設するなら建築基準法の難燃材料認定が求められる場合があります。必要に応じてメーカーや専門業者に相談し、該当の試験基準に合格した難燃紙を選定するようにしましょう。

難燃紙(防炎紙)の商品紹介

防炎印刷用紙N

防炎印刷用紙Nは、日本産業規格で定められた防炎性能試験(45°メッケルバーナ法)により性能を確認しており、炎を近づけた部分が炭化して、自己燃焼しないという機能を持つ印刷用紙です。屋内ポスター、パンフレットなどにお使いいただけます。弊社ではサンプルのご提供や小ロットでの販売にも対応しております。

◆ サンプル対応に関して ◆

サンプルはお問合せ内容に合わせてご提供可能です。必要な場合はご相談ください。

(お問い合わせはこちらから)

プロ用障子紙 防炎サンテックス

■主な特徴

- 火をつけても燃え広がりにくい(自己消火性あり)

- 伸縮が少なく、細い桟も反らせにくい

- 厚口なので丈夫で長持ち

- 紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい

- 濡れた紙でも、カッター切れが大変よい

- 厚口なので貼りやすい

- 濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる

ヒートプルーフシリーズ HP-ST30(耐熱タグタイプ)

HP-ST30は、鉄鋼製品の工程内管理や出荷管理に使える耐熱タグです。PETタグ以上の耐熱性と、合成紙にはない耐水性を備えており、高温工程での識別用タグとして利用されています。

特徴

- 熱転写プリンターを用いて現場発行可能

- 250℃の耐熱性を有し、高温工程でも使用可能

- 水に浸かっても破れにくい高い強度

- 屋外での長期使用に対応し、汚れや破れに強い

- 耐油性に優れるため、工業環境でも安心して使用可能

- カラー印刷対応(社名・ロゴ・鋼材番号などの表示が可能)

- 耐薬品性に優れる

耐熱タグ 詳しくはこちら

「紙のプロフェッショナル」が、あなたの悩みを 解決 します

電話でのお問い合わせ ☎:0258-46-9110

難燃紙導入のメリット

難燃紙を導入することで得られるメリットは数多くあります。最後に、企業や現場担当者の視点で難燃紙を採用する利点を整理してみましょう。

- 火災リスクの低減と安全向上: 最大のメリットはやはり防炎安全性の向上です。難燃紙を使うことで、万が一火種が発生しても炎症拡大を食い止め、人命や財産を守る可能性が高まります。特に人が多く集まる施設や防火上重要な場所では、安全対策として難燃紙の使用がリスクマネジメントに直結します。「紙だから火が心配」という不安を解消し、安心感を提供できる点は大きな価値です。

- 法規制への対応と信頼性向上: 難燃紙を使えば、消防法や建築基準法における防火規制をクリアしやすくなります。展示会で必要な防炎物品の条件を満たしたり、建築物の内装制限に適合する材料として使えたりするため、スムーズに許認可を得られる利点があります。法規制を遵守していることは利用者や取引先からの信頼向上にもつながります。「防災に配慮した製品・設備を提供している」という企業イメージアップにも寄与するでしょう。

- 紙素材ならではの利便性(デザイン・加工・軽量性): 前述したように、難燃紙は紙の利点をそのまま活かせます。印刷できてデザイン表現の幅が広がること、簡単に切ったり貼ったりできて現場対応しやすいこと、そして素材自体が軽量で取り回しが良いことなど、運用面での利便性は見逃せません。例えば、従来は防炎性能を確保するために重い防炎ボードや難燃プラスチック板を使っていた場面でも、難燃紙製のパネルに置き換えれば施工が楽になり、輸送コストも削減できます。このように、性能と扱いやすさの両立によって全体の効率化に貢献します。

- 長寿命と経済性: 難燃紙は耐久性が高い製品も多く、結果的に交換や補修の頻度を減らせる場合があります。難燃障子紙や難燃壁紙などでは、日焼けしにくく破れにくいことで通常品より長持ちし、張り替えサイクルを延ばせるという報告もあります。長寿命であればその分コスト削減にもつながります。また、難燃紙自体の価格も、特殊な難燃プラスチック素材等と比べれば比較的低コストであるケースが多く、初期導入費用を抑えやすい点もメリットです。安全性向上を図りながらトータルコストを大きく増やさずに済むのは、企業にとって魅力的と言えるでしょう。

- 環境配慮(リサイクル性・低毒性): 紙は元来リサイクルが可能なエコ素材ですが、難燃紙も基本的には再資源化や焼却処分がしやすい点で環境負荷が小さいです。難燃剤に有害物質を含まない製品を選べば、焼却しても有毒な煙やガスの発生が少なく、安全に処理できます。また使用後に分別回収して再生紙原料に回すことも検討できます(難燃剤の種類によりますが、繊維として再利用可能なものもあります)。このように、難燃紙の採用は環境面の取り組みにも寄与し得るのです。昨今はSDGsや脱プラスチックの観点から「紙化」に注目が集まっていますが、難燃紙であれば安全性を確保しつつ樹脂製品から紙製品への置き換えが可能となり、より環境に優しい選択となります。

以上のように、難燃紙を導入することは安全性・信頼性の向上、作業性やコストの改善、環境への配慮など多方面にメリットがあります。「燃えにくい紙」という一見ニッチな素材ですが、その効果は非常に実践的であり、企業活動や製品価値の向上に大きく貢献し得るのです。

もし貴社で難燃紙の活用をご検討の場合は、ぜひお気軽にご相談ください。機能紙選定ナビでは、本記事でご紹介した難燃紙の他にも各種メーカーの難燃紙製品を取り扱っております。用途や求める性能に応じて、最適な難燃紙をご提案いたします。また「紙を使ってこんな課題を解決したい」といったご要望がございましたら、当社の紙の専門スタッフがお話を伺いながらオーダーメイドの難燃紙開発を含めてサポートいたします。

当サイトが「皆さま」から選ばれる理由

① 専門性のある情報提供

毎月1回、機能紙の勉強会を開催。新しい紙素材の情報を常にアップデートしています。

さらに、展示会にも積極的に参加し、現場のリアルな課題をヒアリングしています。

② 少ロット・柔軟対応

少量・低価格で対応できる製品には限りがありますが、できる限りユーザー目線で柔軟な対応を心がけています。

③ 豊富なネットワーク

多くの製紙メーカー・加工会社と連携しているため、幅広い機能紙のご提案が可能。

既製品で難しい場合は新規開発のご相談も可能です。

④ 活用事例と提案力

お客様から寄せられた活用事例をご紹介し、他社での使い方をヒントに新たな用途開拓にもつなげています。

⑤ 環境対応素材への切り替えサポート

SDGsや脱プラスチックの取り組みに向けた、紙素材への切り替え支援も行っております。環境配慮型パッケージのご相談も歓迎です。

⑥ 情報発信で常に最新トレンドを紹介

当サイトの記事や公式X(旧Twitter)では、最新の機能紙やおすすめ機能紙、活用アイデアを定期的に発信中。多くのユーザーに向けて、紙の可能性を広げています。

紙の相談窓口|機能紙選定ナビについて

当サイト(紙の相談窓口)は株式会社田村商店が運営しております。弊社は1753年の創立以降、古くから「紙」の取り扱いをしておりました。

「紙」には多様な種類の紙が存在します。弊社では一般的な紙から、印刷用紙・包装用紙・情報用紙・家庭紙・画用紙・厚紙・板紙・薄葉紙・和紙・特殊紙・機能紙・環境配慮紙・工業用紙・産業用紙など、幅広い種類の紙を取り扱っております。

弊社では今回ご紹介した紙の他にも様々な紙を取り扱っており、紙の活用に関してお客様に最適な紙のご提案が可能です。

また、紙の加工に関しても弊社で対応が可能です。お客様のご希望サイズにカットして販売したり、折り・曲げ・穴あけ・接着・絞り加工など、幅広く対応いたします。お客様の用途に合ったオリジナルの紙の開発、紙を活用したオリジナル商品の作成依頼もお受けしております。

紙の活用でお悩みならまずはお気軽にご相談ください。今まで積み上げてきた歴史と経験で皆様をサポートいたします。

株式会社 田村商店 | 創立1753年の歴史が織りなす、紙のプロフェッショナル (tamura1753.jp)

紙に関するご相談はこちら

「紙のプロフェッショナル」が、あなたの悩みを 解決 します

電話でのお問い合わせ ☎:0258-46-9110

\ こちらもおすすめ!/